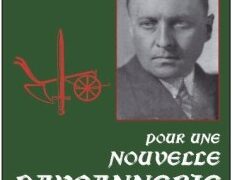

Solstices de juin (par Robert Brasillach)

Dans la nuit du solstice de juin, en 1940, à trois heures du matin, dans les Vosges, je me souviens que je venais de prendre le quart pour cette veille un peu dérisoire que nous avions établie au cœur des bois qui dominent Biffontaine. Les avant-gardes allemandes avaient déjà pénétré dans le village, et nous étions entièrement cernés. On entendait sur la route passer des chars et des camions. Le canon tonnait à intervalles irréguliers sur les cols et sur les hauteurs. Nous attendions. Dans la belle nuit tiède et claire, sur la pente du sentier, nous pouvions réfléchir aux malheurs abattus sur la patrie. Où étaient ceux à qui nous tenions ? J’étais sans nouvelle des miens depuis 15 jours, mes amis été dispersés, les uns emprisonnés sous le coup d’accusations ignobles, les autres sur les routes, aux frontières rompues, sur mer. La France était à genoux, et on n’osait pas encore tout à fait croire que l’armistice était vraiment demandée. Le dernier communiqué officiel parlait de l’armée de l’Est formée sous les ordres du général de Condé, un des rares chefs qui eut le courage d’être opposé à la guerre de 1939, et refusa ensuite d’abandonner ses troupes. C’était la limite du solstice de juin…

Deux ans après, jour pour jour, dans la nuit du solstice de juin 1942 à trois heures du matin, dans la campagne d’Île-de-France, je pouvais songer à tout cela. Un feu de camp brûlait au pied du mât ou de jeunes équipiers, ouvriers et étudiants, avaient hissé le drapeau français. Il m’avait invité à passer ces deux jours avec eux. Toute la nuit, nous avons monté la garde, en nous relevant auprès de ce feu et de ce drapeau, en anniversaire des journées où le maréchal a pris le pouvoir et sauver la patrie. La nuit, cette nuit elle aussi, était tiède, et claire et belle. Et je songeais à ces deux ans, aux combats de juin 1940, aux camarades tombés, à la nation épuisée, et à ceux des nôtres qui venaient de commencer leur troisième année de captivité. Pourtant, la vie courait encore dans nos veines et dans les leurs, la jeunesse, lentement, péniblement, apprenait des chemins nouveaux ; pourtant, dans l’enceinte de ce camp, on avait pu faire le salut aux couleurs et veiller toute une nuit sur le symbole de notre race. Pourtant, nous étions là, la jeunesse était là, et c’était parce qu’un jour de juin 1940 le Maréchal avait fait le geste décisif du salut, épargné la mort à des milliers d’hommes et la destruction totale à la patrie. Dans les étincelles des branches de sapin qui montaient du feu sacré, les images de l’ancienne veillée devaient d’abord laisser place à une immense reconnaissant.

Nous écrivions l’an passé, pour appeler le même anniversaire :

« Si nous devons remercier le destin d’avoir donné à ce moment-là Philippe Pétain à la France, ce n’est pas seulement pour avoir sauvé de la mort des hommes et femmes de chez nous, c’est pour avoir montré par une divination singulière qu’au plus profond même du malheur, une voie été ouverte, pour avoir fait de cet armistice non seulement le dernier d’une suite des événements passés, mais le premier acte de grande politique ouvert sur l’avenir. Pour avoir signifié par là que nous abandonnions le mauvais allié qui nous avait entraîné puis trahi, que nous regardions la réalité en face et que nous désirions sauvegarder nos forces pour jouer notre rôle dans le monde nouveau qui, bon gré mal gré, était le monde d’aujourd’hui et de demain. »

Au milieu des fumées du feu de camp, telle était, cette nuit de solstice, la pensée qui pouvait renaître notre esprit.

Nous pensions toujours à nos morts, sous la nuit fraternelle et calme. Nous pensions aux paroles de l’adversaire, qu’on ne récusera point. « Je tiens à rendre hommage, disait le général Keitel, à la bravoure du soldat français et à honorer la mémoire de tous ceux qui versèrent, de part et d’autre, leur sang pour la patrie. » Et le préambule aux conditions d’armistice disait encore au nom du chancelier Hitler :

« La France a été vaincue et s’est effondrée après une résistance héroïque, à la suite de nombreuses batailles sanglantes. L’Allemagne n’a pas l’intention de donner aux conditions d’armistice et aux pourparlers d’armistice un caractère d’ignominie à l’égard d’un adversaire aussi brave. »

Et nous pensions à celui qui, dans les jours sombres où dut cessez-le-feu, déclara à son peuple :

« Le combat reste le même. Il s’agit de la France, de son sol, de ses fils »

Le combat reste le même… le magnifique discours de Pierre Laval, cet appel à la vérité, au bon sens, nous l’a rappelé lundi dernier avec un sens profond du pathétique français, il a su expliquer comment de nos malheurs pouvait naître une espérance, et donner un sens précis en tout cas à ce grand songe de « la relève » dont nous parlions sans trop y croire, dans nos camps de prisonniers. Ce que le gouvernement et le peuple, unis, peuvent faire et d’un prix incalculable, puisque tout à la fois la France pourra retrouver ses combattants captifs et qu’elle pourra prendre sa place dans l’avenir. Depuis plusieurs semaines, nous savions que les négociateurs français donner tout leur travail à cette question capitale. Les paroles de Pierre Laval ont apporté la confirmation que telle était la seule voie.

On nous parle de temps à autre de la réserve qui s’impose à nous, de l’attente où nous devrions nous maintenir. Dans l’admirable livre que Georges Blond a consacré à « l’épopée silencieuse » de la Marine française pendant cette triste guerre, je trouve cette phrase qui me paraît aussi juste que dure : « De ceux qui parle de l’amertume de la défaite de la douleur de la défaite, beaucoup devraient se taire : tout ce qui n’a fait que fuir à la plus grande vitesse possible et que l’armistice en sommes à sauver, tout cela, en vérité, devrait se taire. » Ceux qui n’ont pas fui (parfois, ils auraient pu, bien raisonnablement sinon honorablement), ceux qui ont compris sur quelques crêtes, à l’ombre des pins, sur quelques navires réquisitionnés, sur quelques routes perdues, creusées par des bombes, ceux qui ont compris que soudain tout était fini, ceux-là savent ce que fut l’amertume de la défaite mais ils savent aussi ce qu’elle a sauvé et ils savent qu’en elle-même, on peut trouver de quoi construire un avenir plus juste.

Qu’on me permette de laisser superposer en moi ces deux veillées des solstices de juin, où chaque fois, et de façon différente, montaient, sous les arbres et le ciel éclatant, les nuages de la patrie. J’aime cette heure solitaire du milieu de la nuit en été, lorsqu’on est seul auprès des ombres endormies, et lorsqu’on peut laisser parler autour de soi des fantômes fraternels, et le regret, et le souvenir, et l’espérance. Cette espérance, elle était bien vague et bien transparente dans la nuit de l’autre solstice : quoi que l’on dise, et malgré les menaces que nous n’ignorons pas et l’incertitude que fait peser sur nous notre propre timidité, elle est plus grande aujourd’hui. Pierre Laval a parlé des heures sombres qu’il avait connues, il a mis l’accent sur le problème essentiel, celui devant lequel s’effacent tous les autres (et même ce problème intérieur du fascisme français que nous n’abandonnerons jamais) : « nous aurons un jour à négocier la paix. » Mais en dressant devant notre peuple la réalité tout entière, il a clairement dit en même temps que l’espérance était entre ses mains, s’il le voulait vraiment.

Si demain, la jeunesse de France, si inquiète, si divisée, comprend – si on lui fait comprendre – quelles tâches impériales s’offrent encore à elle, alors elle perdra cette mentalité de vaincus dont parlait Pierre Laval, qui ne voit d’autre solution qu’une « revanche » criminelle ou qu’ne indifférence soumise. Nous ne voulons, nous, ni des massacres périodiques, ni de l’accablement. Nous voulons la force dans la joie, nous voulons l’exaltation des foules jeunes et des travaux, ce dont tant de pays étrangers nous nous ont offert l’image, le fascisme étoilé et rayonnant, avec ses chansons et son labeur, ses drapeaux dans le vent du matin. À nos camarades des solstices de juin, à ceux qui nous entouraient dans l’amertume de la défaite ou dans la fragile espérance de la résurrection, c’est cela que nous voulons redire. Quand les flammes montantes du feu de camp coloraient soudain le pavillon hissé au sommet du mât dans la nuit, elles nous donnaient les conseils de l’intelligence et de la foi, et les conseils de la volonté, et ceux aussi de la communauté dans l’action. Car le veilleur solitaire n’est jamais seul, et il se sait entouré par ceux qui, demain, seront éveillés et debout.

1942.

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV

Merci Jeune Nation de nous avoir présenté ce texte de Robert Brasillach,plein de poésie et rempli d’espérance.Il nous revivifie pour continuer le combat afin d’abattre ce systéme démocratique,corrompu,dépravé et néfaste.Ce réqime n’a aucune inquétude pour les générations futures…et pourtant il devrait!