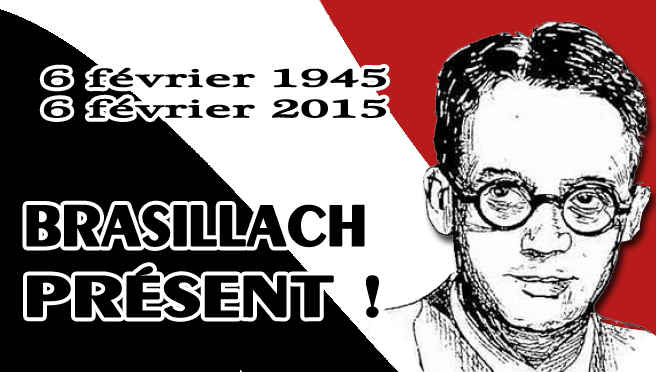

Robert Brasillach : un héros nationaliste

Ce texte d’hommage à la mémoire de Robert Brasillach a été lu par François Ferrier lors du camp-école de Jeune Nation qui s’est déroulé l’été 2015.

Robert Brasillach est né le 31 mars 1909 à Perpignan dans la maison familiale du quai Vauban. Pour connaître un homme, il convient de connaître tout d’abord ses parents, biologiques bien sûr. Ces derniers sont tous deux d’origine catalane.

Son père prénommé Arthémile est lieutenant dans l’infanterie coloniale, militaire de carrière tout comme l’était son aïeul. Sa mère Marguerite (née Reno) a fait des études d’infirmière. Leur mariage pour le meilleur et pour le pire fut célébré en février 1908 à Perpignan chef-lieu de la Catalogne française. Suzanne, la sœur de Robert vit le jour le 29 avril 1910. La famille se transporta à Rabat au Maroc ou Arthémile Brasillach fut promu au grade de capitaine. C’est au cours d’une embuscade près de Khenifra que le père de Robert et de Suzanne trouva la mort le 13 novembre 1914.

Pupille de la nation à l’âge de 5 ans, Robert Brasillach ainsi que sa sœur et sa mère retournèrent à Perpignan. Marguerite Brasillach, ses deux enfants étant scolarisés, s’engagea dans l’aide aux blessés de la Grande Guerre avec un grand dévouement. C’est dans ce cadre qu’elle rencontre le médecin militaire Paul Maugis. Leur mariage le 11 février 1918 transporta alors Robert et Suzanne vers Sens (département de l’Yonne).

Robert y fait des études primaires et secondaires jusqu’en 1925. À 16 ans, le jeune Brasillach fait ses premiers pas dans l’écriture et se fait remarquer dans un essai Le Coq catalan.

À Paris, Robert Brasillach s’inscrit au lycée Louis-le-Grand où il prépare le concours d’entrée à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm. Il a comme camarade de classe Maurice Bardéche. Son amour de la littérature française amène Robert à écrire un roman – Fulgur – qui sera publié en feuilleton dans La Tribune de l’Yonne en 1926.

Admis à l’école normale en 1928, Robert fait la connaissance de futures célébrités comme Simone Weil – la grande admiratrice de Boris Souvarine – que Bardéche appellera « la Vierge rouge ». Mais également de Jacques Soustelle, d’Henri Queffélec et de René Clair.

Robert Brasillach, observateur et grand témoin de son époque avant d’être un acteur littéraire de renom, rédige des articles dans le journal régional La Tribune de l’Yonne. Paraissent alors La Femme du médecin et La Tramontane. Son roman Les Vacances décrit la France après la Grande Guerre immortalisée par le maréchal Philippe Pétain, le vainqueur de Verdun. Cet essai ne fut jamais publié.

L’échec à l’agrégation en 1931-1932 fait alors que le normalien Robert Brasillach deviendra écrivain et non pas professeur à la Sorbonne comme Maurice Bardéche.

Le romancier Robert Brasillach est à la fois poète, essayiste, auteur de théâtre, historien, critique littéraire et journaliste. Il publie Présence de Virgile. C’est l’évocation du devenir d’un homme du présent, tout comme l’était le grand poète de l’Antiquité avec ses racines paysannes et la disparition douloureuse de son père.

Alors qu’il accomplit son service militaire à Lyon en 1932, Robert Brasillach publie Le Voleur d’étincelles et Le Procès de Jeanne d’Arc. Dans ces ouvrages on retrouve l’influence charnelle de Colette, mais également les racines familiales chères à Maurice Barrés.

Commence alors son engagement journalistique. Après un bref passage à L’Intransigeant, sa plume se pose dans la presse engagée comme Candide et Je suis partout. N’oublions pas ses écrits dans L’Étudiant français, revue satellite de L’Action française où il se rapproche de Charles Maurras.

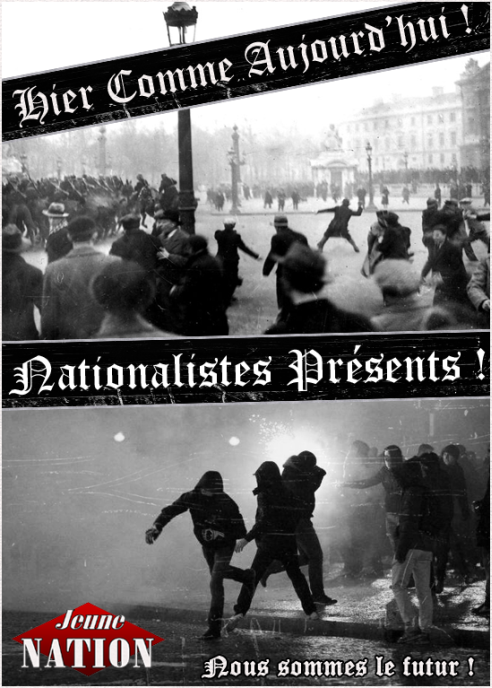

Le 6 février 1934 sera pour Robert Brasillach un premier coup de semonce politique. Ce jour est organisé par les ligues patriotiques une manifestation place de la Concorde pour dénoncer le limogeage du préfet de police Chiappe suite à l’affaire scandaleuse du juif Stavisky ayant la protection de parlementaires. Il s’agissait d’une fraude financière – à l’identique de l’escroc juif contemporain américain Bernard Madoff (système de la chaîne de Ponzi). La garde républicaine charge et tire sur la foule nombreuse, provoquant la mort de 22 manifestants. On dénombrera 2 000 blessés.

Parmi les morts, Jean Éloi Fabre un étudiant de 21 ans et Raymond Rossignol un ouvrier mécanicien de 37 ans tous deux membres des Jeunesses patriotiques.

Dans son livre Notre Avant-guerre publié en 1941, Robert Brasillach écrira :

« Nous n’avons pas à renier le 6 février. Chaque année nous allons porter des violettes place de la Concorde, devant cette fontaine devenue cénotaphe en souvenir de nos morts. Chaque année la foule diminue, parce que les patriotes français sont oublieux par nature. Seuls les révolutionnaires ont compris le sens des mythes et des cérémonies. Mais si le 6 février fut un mauvais complot, ce fut une nuit de sacrifices, qui reste dans notre souvenir avec son odeur, son vent froid, ses pales figures courantes, ses groupes humains au bord des trottoirs, son espérance invincible d’une révolution nationale, la naissance exacte du nationalisme social de notre pays. Qu’importe si plus tard tout a été exploité par la droite et par la gauche, de ce feu brûlant, de ces morts qui ont été purs, on n’empêchera pas ce qui a été d’avoir été ».

Jusqu’au bout de la vie Robert Brasillach, conservera en mémoire ce 6 février 1934. Dans ses poèmes de Fresnes, il écrira le 5 février 1945.

« Les derniers coups de feu continuent de briller

Dans le jour indistinct où sont tombés les nôtres

Sur onze ans de retard, serai – je donc des vôtres ?

Je pense à vous ce soir, ô morts de février ».

Mais 1934, ce fut aussi un moment de bonheur pour Robert. Le mariage de sa sœur Suzanne avec Maurice Bardéche, l’ami et le compagnon politique de toujours.

Ils publieront ensemble une Histoire du cinéma en 1933 – hommage aux frères Méliès et à l’avènement du cinéma parlant, mais aussi l’importance de l’outil cinématographique au service de la propagande comme le film russe Le Cuirassé Potemkine de Sergueï Eisenstein. Puis en 1939 une Histoire de la Guerre d’Espagne. Ce témoignage rigoureux de deux observateurs – Brasillach et Bardéche – de cette guerre, espagnole mais aussi européenne, montre le combat spirituel et matériel incarné par José Antonio Primo de Rivera face aux communistes qui font avancer l’histoire à coup de cadavres. Dans cette guerre civile, les marxistes massacrèrent plus de 30 000 religieux catholiques. José Antonio – qui deviendra un martyr des rouges – savait qu’en face des révolutionnaires il existait d’autres hommes qui voulaient servir leur pays, améliorer le sort des ouvriers et des paysans et faire vivre ensemble les Espagnols sans les faire s’entretuer.

En France, le Front populaire de 1936 conduit par le socialiste sectaire Léon Blum – d’origine juive ashkénaze – n’ apportera que la lutte des classes, cette haine recuite de la Révolution française de 1793, faite d’agressions contre la nation.

Avec Jaques Bainville, dans La Revue universelle, Robert Brasillach publiera en 1936, Le marchand d’oiseaux puis Les Cadets de l’Alcazar, un vibrant hommage aux faits glorieux de ces jeunes soldats qui combattirent les bolcheviques avec honneur et fidélité.

Dans sa trop courte vie d’écrivain, au-delà des poèmes de Fresnes, deux romans majeurs illustrent bien la personnalité de Robert Brasillach.

Tout d’abord son roman sur la jeunesse de son époque, Comme le temps passe, paru en 1937. De roman, on passe à romantique. Robert voulut écrire ce que deux êtres faits l’un pour l’autre peuvent chercher, perdre et retrouver dans une vie qui en participant aux événements se fondent dans l’histoire d’un pays.

Son ouvrage littéraire au nom évocateur Les sept couleurs parut en 1939. C’est une invitation au voyage à travers l’Europe en pleine évolution avec trois personnages, une jeune fille, Catherine, et deux garçons qui se disputent son cœur, Patrice et François.

Patrice partira à Florence. Il y découvre l’Italie fasciste et heureuse de Benito Mussolini. François aborde l’Allemagne nationale-socialiste avec ses cérémonies lors du congrès de Nuremberg, les chants patriotiques allemands et les étendards claquant au vent. Mais aussi le chef galvanisant ses troupes pour les conduire au sacrifice.

Mais dans tout cela il y a le personnage de Catherine, alors il faut choisir. Chaque âge a sa beauté et cette beauté doit toujours être une liberté nous enseigne Brasillach qui a alors 30 ans. L’âge des choix d’une vie ponctuée par l’amour charnel, mais aussi l’amour courtois. Tout comme l’engagement politique qui conditionne le devenir de chacun.

Le destin de Robert Brasillach s’accélère alors. Quand la guerre éclate le trois septembre 1939, il retrouve ses galons de lieutenant d’infanterie et est affecté à Ingwiller en Alsace. Puis il retrouve une casemate de la ligne Maginot dont il ne sortira qu’après la signature de l’Armistice. Fait prisonnier par l’armée allemande, il reprend la plume avec Les Captifs, roman inédit et inachevé brutalement par sa libération. Il retrouve alors Paris le 31 mars 1941 et reprend sa place dans la revue Je suis partout que lui avait laissé Pierre Gaxotte en 1939 comme rédacteur en chef. Brasillach croit au salut de la France avec l’Allemagne depuis 1930. Il décide alors de soutenir le maréchal Philippe Pétain qui a en charge la difficile destinée de conduire la France qui entend s’associer au Reich allemand.

Il participe au congrès des écrivains organisé à Weimar avec Lucien Rebatet et Pierre Drieu la Rochelle. Il retrouvera ce dernier en 1943 après avoir quitté Je suis partout dans la revue Révolution Nationale.

En juin de la même année Robert accompagne Fernand de Brinon en Russie.

Il visite les hommes de la LVF, la Légion des volontaires français, qui combattent avec détermination les bolcheviques sur le front russe. Puis il se rend en Pologne dans la forêt de Katyn où il découvre avec horreur les charniers mis à jour par la Wehrmacht et contenant les milliers d’officiers polonais exécutés en décembre 1940 par les bourreaux de Staline. Cette publication dans Je suis partout fait découvrir aux Français le vrai visage du communisme qui rappelle les massacres vendéens de 1793, exécrable épisode de la maudite Révolution française.

À l’été de 1943, Robert Brasillach quitte le journal Je suis partout en conflit avec Lucien Rebatet, qui pourtant vient de publier l’excellent ouvrage Les Décombres, Charles Lesca et les ultras de la Collaboration.

Pourtant l’engagement littéraire et historique de Robert Brasillach dans la défense du nationalisme au sein de l’État français présidé par le maréchal Pétain demeure intact face au péril américano–sioniste qui s’annonce. Robert écrit dans L’Écho de la France et La Gerbe des chroniques de théâtre et de cinéma. C’est là qu’il publie Bérénice et finalise son Anthologie de la poésie grecque.

Lecteur et chercheur assidu de la bibliothèque nationale de la rue des Petits-Champs à Paris, il voit poindre les pseudos libérateurs de la France libre qui officieront en août 1944 dans la capitale. Il décide alors de se mettre à l’abri face à ces héros de pacotille et de parjure.

Ayant écarté un exil à l’étranger comme le lui a suggéré Louis-Ferdinand Céline, il s’abrite chez une amie dans le Quartier Latin. C’est depuis cet endroit qu’il apprend que sa mère a été arrêtée et emprisonnée à Sens. Spontanément, il se constitue prisonnier le 14 septembre 1944 en se rendant à la préfecture de police investie par la tripaille communiste dirigée par Rol Tanguy. Sa mère sera alors libérée après avoir passé de longues semaines en prison dans des conditions abjectes.

Incarcéré à Fresnes, Robert retrouve celui qui deviendra un brillant polémiste : François Brigneau. Confiant, il prépare sa défense avec un jeune et talentueux avocat : maître Jacques Isorni. Cependant lorsqu’il apprend le 9 novembre 1944 que l’écrivain et journaliste Georges Suarez – un juif fasciste – vient d’être fusillé sur ordre d’un tribunal d’exception, Robert Brasillach comprend qu’il est lui-même menacé.

Ses Poèmes de Fresnes – œuvre majeure et populaire – évasion temporelle pour un homme de lettres, prennent naissance le 21 octobre 1944. Le 24 octobre il écrit dans « Paysage de prison » ;

« O ma jeunesse au fond de ce brouillard

Reviendras – tu avant qu’il soit trop tard

Pour conjurer les tempêtes encor ?

Ce n’est qu’à toi que je crois et confie

En cet automne où court sans fin la pluie

Mon pauvre cœur menacé par la mort ».

Le procès de Robert Brasillach se déroule le 19 janvier 1945. Le chef d’accusation est : intelligence avec l’ennemi. Il est jugé pour ses paroles et ses écrits. Il n’a menacé physiquement personne et s’est contenté en juillet 1942 d’indiquer par voie de presse – une citation qui est aussi souvent utilisée que présentée de façon mensongère – au gouvernement de Pierre Laval et par mesure d’humanité : « Il faut se séparer des Juifs en bloc et ne pas garder les petits1. »

Dans cette justice expéditive placée sous la direction des chefs de la résistance avec des magistrats ayant prêté serment au maréchal Pétain, Robert Brasillach pour sa défense déclara :

« J’ai pu me tromper sur des hommes, sur des faits ou sur des circonstances, mais je n’ai rien à regretter de l’intention qui m’a fait agir. »

Malgré l’émouvante plaidoirie de Jacques Isorni, d’un procès qui n’aura duré que six heures et d’un délibéré de vingt minutes, la peine de mort est prononcée. Elle est applaudie par une presse haineuse aux ordres des vainqueurs, à l’exception d’Albert Camus du journal Combat.

Robert Brasillach, le 22 janvier 1945, dans un long poème intitulé « Le testament d’un condamné » termine par ces mots :

« Que ce qu’on ne peut m’enlever

L’Amour et le goût de la terre

Le nom de ceux dont je rêvais

Au cœur de mes nuits de misère

Les années de tous mes bonheurs

La confiance de mes frères

Et la pensée de mon honneur

Et le visage de ma mère ».

Les amis du condamné, et d’autres simplement par honnêteté, François Mauriac en tête, s’emploient à le sauver. Il est rejoint par Jean Anouilh, Marcel Aymé, et Thierry Maulnier, mais aussi Paul Claudel, Roland Dorgelès, Paul Valéry, Jean Cocteau, Colette, Charles Dullin, Marcel Achard. Certains écrivains emprisonnés à cet instant auraient pu se joindre à eux comme Montherlant, Simenon ou La Varende.

Seule la hyène littéraire Jean Paul Sartre, marxiste, refusa de s’associer à eux, et se réjouit de la condamnation de Robert Brasillach. C’est ce même salopard qui déclara plus tard : les anti-communistes sont des chiens !

En effet les communistes Français, ayant pourtant soutenu entre 1939 et 1941 le pacte germano-soviétique, ne pardonnèrent pas à Brasillach d’avoir dénoncé l’horreur de Katyn, qu’ils entendaient attribuer devant l’histoire au Troisième Reich.

Robert, le 3 février 1945, conlut son poème Gethsémani, dédié aux quatre évangélistes – saint Mathieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean, ainsi :

« J’aurai gardé de l’aventure

Ceux – là qui ont su m’écouter

La nuit est longue, la nuit est dure

Mais j’y maintiens cette fierté

Si longue soit-elle et si dure

En souvenir de l’agonie

Seigneur, et de ta nuit obscure

Sauve- moi de Gethsémani ».

Rappelons que Gethsémani (le mont des Oliviers) est le lieu où Jésus et les apôtres ont prié avant la crucifixion.

L’infâme De Gaulle – le pleutre de Verdun en 1916 – le déserteur en 1940 – le collabo judéo-anglo-saxon en 1944 et otage des communistes français, ne tint pas compte de la mobilisation conduite par François Mauriac pour sauver Robert Brasillach du peloton d’exécution.

Robert, dans un ultime écrit – le 5 février 1945 –, intitulé « La Mort en face », précise :

« On dit que la mort ni le soleil ne se regardent en face. J’ai essayé pourtant. Je n’ai rien d’un stoïcien, et c’est dur de s’arracher à ce qu’on aime. Mais j’ai essayé de ne pas laisser à ceux qui me voyaient ou pensaient à moi, une image indigne… Je pensais avec douceur à tous ceux que j’aimais, à tous ceux que j’avais rencontrés dans ma vie. Je pensais avec peine à leur peine. Mais j’essayais le plus possible d’accepter ».

Le 6 février 1945 au Fort de Montrouge, avant de rendre l’âme à 9 h 38, il crie au peloton d’exécution : « Courage ». Puis les yeux levés il prononce : « Vive la France ».

À cet instant, la France millénaire venait de perdre un grand écrivain nationaliste.

Maître Isorni fut aussi – dès le 23 juillet 1945 – l’avocat du maréchal Pétain et plus tard un grand défenseur de l’Algérie française.

Dans son livre Lettre à François Mauriac, Maurice Bardéche écrit en avril 1945 :

« Nous vivons, nous pensons à l’intérieur d’un cartésianisme politique factice, d’un cartésianisme de carton. Tout ce qui est écrit ou fait en France à l’heure présente repose sur le postulat intangible suivant : quiconque n’a pas été résistant a été un mauvais Français ».

Soixante-dix ans après l’assassinat de Robert Brasillach et la tartufferie de « Nuremberg ou la terre promise », on se doit de dire dans la France du système UMPS, et à l’opposé de la France de Saint Louis : Quiconque n’est pas judéo-compatible est un mauvais Français.

_________________

1 En réponse à des propos de Jules Saliège, archevêque de Toulouse, qui dénonçait les déportations, Robert Brasillach écrivait :

« L’archevêque de Toulouse proteste contre les mesures prises envers les Juifs apatrides en zone non occupée et accuse le gouvernement du Maréchal de suivre des inspirations étrangères ! Il parle de brutalités et de séparations que nous sommes tous prêts à ne pas approuver, car il faut se séparer des Juifs en bloc et ne pas garder de petits, l’humanité est ici d’accord avec la sagesse : mais il oublie de dire que ces brutalités sont le fait de policiers PROVOCATEURS qui veulent apitoyer les pauvres idiots d’Aryens. Et puis, même si elles étaient exactes, pourquoi Monseigneur, contrairement à plusieurs évêques pleins de courage, n’a-t-il jamais protesté contre les massacres anglais ? »

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV

Merci pour cette belle publication.

J’ajouterai que « Comme le temps passe », qui semble l’ouvrage le plus apolitique qui soit, est profondément politique au sens premier du terme, montrant la grandeur et la nécessité de l’Amour dans la Cité.

Et cela à travers l’ineffable et éternelle beauté de l’union d’un homme et d’une femme : « la nuit de Tolède », chapitre pivot du livre, est la plus belle ode à l’amour de tous les pays et de tous les temps.

Tout humain est faillible. Le monstreux Hitler aimait les chiens, nos fidèles compagnons. L’hypocrite communisme aveugla les naïfs Européens et il continue à faire des dupes. Tous ceux qui le combattirent n’étaient pas des anges, tel le caudillo mais sans l’esprit implacable de celui-ci, notre continent aurait engendré une base solide pour la révolution marxiste. Octogénaire né au Raincy, j’ai hérité de mon père né à Relizane (Algérie Française)) la haine du politicien le plus nuisible de notre histoire. Les Français, les plus tarés des habitants de l’UE, ont mis de la degaullerie (dégueulasserie) partout : dans les noms de rues, de places, de bâtiments, d’associations, de grotesques statues à képi, de mouvements politiques, etc. FRANCOGALLIÅ EST QUAEDAM CLOACÅ IMMO JAM NON EST CIVITĀS.

PS. Demandons pardon pour le meurtre de Brasillach … comme pour celui du héros Bastien Thierry assassiné par la partie purulente de notre armée de métier et de notre système judiciaire à la botte de Satan!