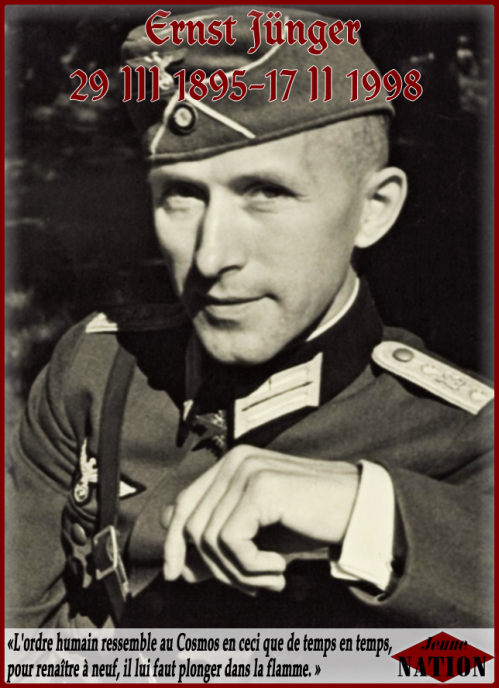

Ernst Jünger ou les métamorphoses de l’orage (par Robert Poulet)

Le soldat, le poète, le sage. Tels sont les trois aspects que prit successivement l’auteur de Routes et Jardins. Mais on ne peut soutenir qu’il les ait pris de lui-même et de bon gré. C’est un génie de circonstance.

Nous vivons une époque où les écrivains doivent contourner les événements, comme les explorateurs de la région polaire contournent les blocs de glace. Un seul de nos contemporains pourrait-il affirmer qu’il aurait été le même homme, conçu la même œuvre, s’il avait appartenu à la génération de Léon Tolstoï, de Gerhard Hauptmann, d’Anatole France ? Il faut compter avec le fracas du siècle, qui nous a tour à tour excités ou étourdis. Ernst Jünger, né en 1895, n’a pu faire autrement que subir, jusque dans sa pensée, deux défaites, une révolution, les perspectives d’un monde en déséquilibre, qui n’a plus le choix entre deux effondrements ou deux abrutissements. Ses ouvrages en prennent la direction et en portent la marque.

Pourtant on entend encore, au début d’Orages d’acier, les échos du grand rire que poussèrent en 1914 tous les jeunes Européens, quand se rompirent les liens d’une société bien assise sur ses bases, et qu’on put soudain y faire rentrer cet élément dont les peuples ne peuvent se passer, et qui s’appelle l’angoisse. À vingt ans, la vie se présente comme un piège : se laissera-t-on dévorer, ou non, par les habitudes ? Sous prétexte qu’il n’y a pas d’autre moyen d’être tranquille et d’être heureux… Les coups de canon que perçoit ou que croit percevoir l’aspirant allemand en marche vers toutes les surprises de l’histoire sonnent le commencement d’une ère nouvelle qui, fâcheusement, ne durera que le temps d’une illusion : la guerre, elle aussi, a la forme d’un piège. Et l’héroïsme lui-même s’enferme dans des habitudes.

Les combattants de ce combat-là, je veux dire ceux qui disposaient d’un minimum de conscience, s’aperçurent vite de leur méprise. Ils croyaient porter dans le bouleversement de l’univers un cœur d’enfant : l’aventure hâtait leur mûrissement. En quelques mois ils étaient déjà des hommes. C’est que le péril de mort a deux visages. Dans l’abstrait, un visage qui rit et qui chante ; dans le concret une stupeur, qui se prolonge en un sentiment sérieux, c’est-à-dire peu supportable. Car la jeunesse hait la vérité. Celle que le soldat Jünger rencontra dans ce qui n’était plus un « champ de bataille », la constellation prodigieuse et grotesque des tranchées, changea progressivement son enthousiasme d’adolescent échappé de la routine sociale et familiale en une anormale, consternante et inguérissable lucidité. Dès lors qu’un habitant de cette planète en découvrait la face véritable, il ne pouvait plus y vouer les profondeurs de son âme. Du coup, il en faussait l’image.

Car la guerre – cette guerre-là, la dernière qui fût susceptible d’une interprétation morale et d’une explication psychologique – la guerre-entité, telle que l’abordèrent, de part et d’autre du front, cinq millions de jouvenceaux en route vers « quelque chose » d’énorme et de fascinant, était faite aussi de leur curiosité, de leur allégresse et de leur peur.

Les meilleures pages d’Orages d’acier ne sont pas celles qui décrivent la dramatique avance des bataillons, précédés de leur feu de barrage, mais celles où l’on voit les guerriers juvéniles se détendre et redevenir, pour quelques heures, des êtres libres, au centre d’un désert où plus rien n’est intact ni certain.

*

**

Les « orages » dissipés, il en éclata d’autres sur l’Allemagne. Et c’est alors que le soldat céda la place au poète. Les Falaises de marbre sont issues de l’impossibilité de dire, plus impérieuse que la « difficulté d’être ». Celui que la réalité cerne, poussant des pointes jusque dans son esprit, s’évade par le haut, dans une réalité qu’il crée de toutes pièces, mais en y jetant avec lui toutes les émotions et les grandeurs de cette « vie vraie » dont Goethe dit qu’« aucun crime ne l’efface ».

On ne se représente pas sans quelque gêne la contenance de ces littérateurs tudesques qui, à cette époque, craignant de se tromper de ferveur, se raidirent poliment, devant une exaltation de leur patrie qu’ils savaient fausse ou funeste, et malgré tout chargée de toutes les fièvres de la race. On admire, lorsque la guerre reprit – mais ce n’était plus le même acier ni les mêmes orages –, la calme efficacité de l’officier quadragénaire qui trouva le moyen, dans le tumulte des escadrilles et des divisions blindées, de protéger les monuments français, de soustraire aux régiments en mouvement l’ordonnance séculaire des jardins français, dont il humait le parfum tandis que Lily Marlène guidait les vainqueurs sur les chemins. Cette vision d’un soldat qui se dérobe aux palmes de la victoire dont il a mystérieusement évoqué les détours et les défections, dans un roman d’un pathétique tout à fait gratuit, comme les fantômes que Hamlet inscrit dans la forme des nuages – a quelque chose de déchirant.

La poésie d’Ernst Jünger, c’est une feinte, une fuite, une absence qui, en outre, doivent avoir l’air d’une hallucination.

Sur le plan littéraire, ce ne fut pas une réussite parfaite. Était-il concevable de soumettre à la discipline classique les phantasmes insistants de Franz Kafka, de projeter sur le « tout est possible » de l’onirisme les régularités de la mythologie humaniste, soutenues par un langage posé ? Comme l’a tenté, de son côté, sans plus de succès, notre Julien Gracq… Il est permis d’en douter.

D’autant que Les Falaises élevées par le romancier autour de sa fiction ont je ne sais quoi de sournoisement polémique. Je n’aime pas les écrits dont on peut dire après : « Voyez quel sens impertinent je leur donnais ! Et personne ne s’en est avisé ». Naguère Montherlant avec son Solstice (« Tu es vaincu, Galiléen !… ») ou jadis Chateaubriand avec son discours rentré à l’Académie française (« Déjà Tacite est né dans Rome… »). Il faut reconnaître que le fantastique allusif d’Ernst Jünger tendit pareillement, comme par hasard, vers l’académisme, malgré les ténèbres prudentes dont il l’entourait. Cependant ce fut son époque de poésie, époque qui avait déjà commencé, selon Ernst von Salomon, au lendemain de la première conflagration mondiale, dans la songerie où le jeune écrivain se plongea, chef d’école à trente-cinq ans, tandis que ses disciples jouaient follement, dans une Allemagne calomniée et trahie de toutes parts, des rôles de tragédie.

La guerre à temps plein avait débarrassé notre homme des derniers résidus du romantisme. Et c’est ce qui le détourna de prêter l’oreille aux fanfares du national-socialisme. Il savait déjà qu’on ne peut se dégager de la nation, mais que le nationalisme, sous toutes ses formes, prend bientôt le masque durci de la chimère. De même le social, par rapport au socialisme. De 1920 à 1945 s’étend donc pour lui la « vie du poète », d’abord dans le distrait et le sentencieux, puis dans le médiumnique, enfin dans l’attendri, dans le délicat ; ce qu’il y a de plus audacieux sous les nouveaux « orages ».

*

**

Ils n’en rompent pas moins les nerfs et n’en affligent pas moins l’âme. L’Ernst Jünger d’après-deux-guerres n’aura plus la force que de se raccrocher à la philosophie. Il est définitivement passé des images aux idées. En 1951 son expérience de la vie se résume dans les trois petits tomes de l’Essai sur l’homme et le temps (qu’Henri Plard traduit à la perfection pour les Éditions du Rocher).

Premier volume : il ne reste plus à l’honnête homme, écrasé par l’État-léviathan, qu’à imiter les Waldgänger, qui se réfugiaient dans la forêt en se déclarant hors-la-loi. Mais ce recours doit être maintenant intérieur. Deuxième volume : il faut prendre le temps à l’ancienne manière, celle du sablier, non à la nouvelle, celle de l’horloge. Cette différence, convenablement analysée, conduit à un « art du dégagement », c’est-à-dire au contraire de la littérature militante. Troisième volume : l’opposition politique et guerrière entre l’Occident et l’Orient se reflète en réalité dans la conscience de chaque homme.

C’est là qu’on est tenté de refuser les conclusions de l’essayiste, trop pressé de tourner le dos aux périls qui l’attirent hors de sa forêt et qui menacent la civilisation.

Il est vrai que les principes qui régissent respectivement une société ordonnée, soumise (au moins théoriquement) aux lois de l’honneur, et une société anarchique et déferlante, où les constructions de l’esprit ou l’usage de la puissance ne se connaissent pas de limites, plongent leurs racines au plus profond de la nature humaine. Mais le fait est que les uns et les autres se sont développés en sens inverse au cours de l’ère chrétienne. Et que l’écart qu’ils ont pris se mesure aux contrastes entre la guerre de l’Ouest et la guerre de l’Est ; deux événements qui, dans l’étendue d’un seul continent, ont l’air d’être séparés par des milliers de lieues ou par des centaines d’années.

En termes retenus – parce que l’Allemand d’aujourd’hui est un être qui ne sait s’il peut parler tout à fait librement – l’auteur du Passage de la Ligne montre comment l’armée de son pays, chaque fois qu’elle allait d’un front à l’autre, devait changer d’esprit, de moyens d’action, de sources d’énergie. Au-dessus des sentiments qui agitaient les foules occidentales et qui entraînaient leurs défenseurs planait le souvenir d’une essence encore plus importante que le salut de la patrie : à savoir une tradition commune, venue d’Athènes et de Rome, et qui fixait une borne au déchaînement de la bataille. On ne se battait pas pour se submerger, pour s’annihiler mutuellement, mais pour défendre les intérêts respectifs, voire pour assurer le maintien des institutions administratives ou politiques. À l’autre extrémité de l’Europe on en était revenu aux impulsions de la horde élémentaire, qui déferle en poussant des cris d’anéantissement.

Le tort des généraux de Hitler, selon Jünger, fut de répondre par un cri tout pareil, et de consentir que la confrontation militaire des Germains et des Slaves fût comparable aux ruées des Mongols ou des Arabes, parce que les Slaves faisaient retour à l’Asie et se battaient comme des enragés, non comme des soldats.

Il faut se pénétrer de l’examen que notre auteur consacre aux caractères qui font de ces deux sortes de guerre des phénomènes entièrement différents. Au choc des bataillons en Occident répond en Orient le heurt aveugle des peuples. Ceux-ci ne se soucient nullement des « lois de la guerre », ni des conventions internationales, précautions que nos prédécesseurs avaient prises pour que l’ultima ratio des rois s’éloignât le plus possible de la frénétique échauffourée tribale.

Il est permis de regretter que, de notre côté, la fermentation de l’idéologie ait conduit parfois au même résultat que, dans les steppes ou dans les brousses de l’humanité primitive, l’instinct de destruction et de massacre. Contraint par les hésitations qui font escorte aux stupeurs de la défaite, Ernst Jünger ne parle qu’à peine de la stratégie des maquis, où l’Ouest crut opportun d’imiter, pour d’autres motifs, les violences ou sournoises ou furieuses de l’Est. Et dans quel cadre ? Dans celui d’une ardeur guerrière non définie, non réglementée ! C’est là que l’écrivain allemand est fondé à trouver de l’Est et de l’Ouest dans l’âme de tous les peuples. Je n’hésite pas à dire, quant à moi, que les dirigeants occidentaux eurent tort d’autoriser, et même de recommander, le « passage de la Ligne », autrement dit de déchaîner, dans nos pays qui avaient élevé fort haut l’idée d’une civilisation militaire, la « guerre des civils ». Elle ne pouvait que se glisser dans un intervalle entre deux époques inégalement civilisées. Dans le sens d’une dégradation, sans doute sans remède ni retour. Car l’antécédent d’une « résistance » en veston, porteuse de bombes ou de mitraillettes, rend désormais inapplicable, lors d’un nouveau conflit, l’admirable et fragile convention grâce à laquelle les non-combattants étaient d’emblée, par définition, mis hors de cause.

Ce que les stratégistes d’à présent nomment la guerre subversive n’est qu’une rechute dans la barbarie. Celle qui semble donc avoir reflué de l’Est vers l’Ouest. Ernst Jünger dit pourquoi : parce que nous avons tous, gens d’Ouest, un peu d’Est en nous.

L’essayiste allemand tente encore de corriger ce penchant et d’en pallier les effets. C’est bien de l’optimisme, mot qui va mal avec le mot sagesse ! Ce qui prouve que le soldat, que le poète, n’est pas encore entièrement arrivé à devenir un sage.

On en trouve la confirmation dans ses mémoires. Comme aussi les signes d’une dégénérescence de l’énergie, mal qui frappe tous les survivants des deux guerres « inutiles, funestes et stupides » dans la fumée desquelles nous avons été enveloppés.

Tous les Occidentaux, nés avec le siècle, qui appliquent leur réflexion aux événements dont il fut jalonné s’aperçoivent qu’ils leur ont causé une blessure. Pour finir, l’auteur des Falaises de marbre, écrivain franc, droit et sain s’il en fût, est un blessé, dont l’attitude s’explique par la tension de ses cicatrices. Son œuvre porte le reflet de cette lutte courageuse et constante. Elle boite, mais fièrement, noblement.

Et si l’on y cherche un instant de bonheur – non pas seulement passif, mais poussée par toutes les puissances de la vie – on ne découvre que les beaux « départs » d’Orages d’acier. Marchez, joyeux soldats !… La civilisation européenne jouissait encore d’elle-même aux premiers jours de son suicide.

Ernst Jünger espère que cette grande infortune (pour l’ensemble du monde) pourra être un jour conjurée. Il ne prononce pourtant pas le mot de résurrection.

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV