Kléber Haedens. Le rare bonheur d’écrire (par Jean Mabire)

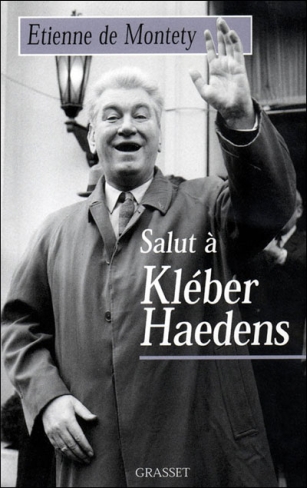

Il aura fallu attendre plus de vingt ans après sa mort pour découvrir le vrai visage de Kléber Haedens, grâce à l’alerte biographie que lui consacre un de ses cadets, Etienne de Montety, déjà auteur d’un Thierry Maulnier qui n’était certes pas indifférent.

Qu ’un écrivain soit aussi un personnage romanesque n ’est pas une surprise. Pourtant, comme il est merveilleux de faire plus ample connaissance avec une aussi belle nature.

Kléber Haedens ne fut pas seulement le meilleur critique de sa génération, il fut aussi lui-même romancier, et non des moindres, insufflant à ses propres œuvres cette joie de vivre qu’il exigeait de ses confrères. Ses livres sont alertes, drôles, tendres, avec un arrière-goût d’ironie et même de férocité qui reste longtemps dans la bouche.

Par ailleurs, il fut un ami merveilleux et un amateur incomparable de beau sport comme de bon vin. Chose plus rare, il resta obstinément fidèle à son vieux maître diffamé, Charles Maurras, alors qu ’il ne fut jamais militant ni même simple curieux de ce que d’autres nomment la politique. Il préférait un style de vie à tous les mots en « isme ».

Peu d’hommes ont incarné comme ce solide géant des Flandres ce que Nietzsche appelait naguère la Grande Santé. Le voici revenu parmi nous, avec sa carrure de joueur de rugby, sa crinière blanche, ses yeux bleus, son sourire de champion. Vite ! Que l’on réunisse en volumes ses meilleures chroniques littéraires, sportives ou gastronomiques !

Ne croyant pas à la notion politico-juridique qui fonde la nationalité sur le seul critère du sol natal, je me garderai bien de faire de Kléber Haedens un Normand, même s’il a vu le soleil – ou plus probablement le crachin – le 11 décembre 1913 à Équeurdreville, aux issues ouest de Cherbourg, sur la route de La Hague.

Cette naissance est tout simplement la conséquence d’une affectation militaire. Son père, officier d’artillerie coloniale au patronyme on ne peut plus flamand, devait ensuite poursuivre son existence vagabonde de « bigor » sur l’île de Gorée, au Sénégal. Quant à sa mère, elle est originaire de l’île d’Oléron, ce qui suggère quand même quelque imprégnation maritime, à tout le moins insulaire.

Homme du Nord-Ouest avant de s’enraciner bien plus tard dans le Sud-Ouest, le jeune Kléber, grand garçon dégingandé, affublé d’un prénom fort républicain ne peut certes cacher son hérédité septentrionale et sa vocation patriotique.

On ignore que cet écrivain manquera de peu une carrière vouée aux armes. Il est en effet « brution » – élève du Prytanée militaire de la Flèche – institution alors fort spartiate d’où lui viendra la dure passion du sport, à commencer par le rugby, cette aristocratie musculaire et calculatrice qui professe la supériorité ethnique du ballon ovale sur le ballon rond.

Quand viendra l’heure des études « sérieuses », celles qui doivent conduire à une carrière lucrative, on retrouve le jeune Haedens à l’École supérieure de commerce et d’industrie de Bordeaux.

Bien entendu, il se moque du commerce comme de l’industrie. C’est la littérature qui l’intéresse. Son diplôme en poche, il s’empresse d’écrire et parvient à faire publier son premier roman, L’École des parents, en 1937. Il a vingt-quatre ans et vient, comme tant d’autres néophytes, de céder à la tentation de l’autobiographie déguisée.

Ce qui compte, ce n’est pas l’histoire, mais le ton. Il trouve d’emblée le style qui convient à l’évocation d’un monde que l’on qualifie de « petit-bourgeois » et ne manque ni de principes, ni de nécessité, ni d’illusions. L’auteur doit maintenant se frotter au monde et se trouver des copains. Il va les rencontrer dans un petit hebdomadaire qui se nomme L’Insurgé. Dans ce brûlot qu’anime Pierre Monnier, règne un anti-conformisme jubilatoire. On dirait aujourd’hui que s’y incarnait la quintessence du « politiquement incorrect » et on le qualifierait d’extrême droite. C’est dire que l’intelligence et l’irrespect y règnent sans partage.

Ce qui compte, ce n’est pas l’histoire, mais le ton. Il trouve d’emblée le style qui convient à l’évocation d’un monde que l’on qualifie de « petit-bourgeois » et ne manque ni de principes, ni de nécessité, ni d’illusions. L’auteur doit maintenant se frotter au monde et se trouver des copains. Il va les rencontrer dans un petit hebdomadaire qui se nomme L’Insurgé. Dans ce brûlot qu’anime Pierre Monnier, règne un anti-conformisme jubilatoire. On dirait aujourd’hui que s’y incarnait la quintessence du « politiquement incorrect » et on le qualifierait d’extrême droite. C’est dire que l’intelligence et l’irrespect y règnent sans partage.

Kléber Haedens, parce qu’il a beaucoup de talent, peu de prudence et aucun besoin, se retrouve à L’Action française. À la rubrique des sports, puis à la page littéraire. Ce qui l’intéresse dans l’équipe qu’il rejoint, ce n’est pas tant la doctrine que le regard. Aussi son vrai maître n’est ni Maurras ni Bainville mais Léon Daudet, le tonitruant Léon Daudet, qui lui enseignera que la critique littéraire se déguste brûlante ou glacée mais jamais tiède.

En vertu de quoi, quand il publiera à trente ans, en pleine guerre, Une histoire de la littérature française, ce jeune insolent fera figure d’impitoyable déboulonneur des monuments officiels. Il fait sien le mot de Daudet : « La patrie, en littérature, je l’emmerde » et commence un combat sans pitié contre les écrivains engagés. Ce qui ne l’empêche pas de collaborer régulièrement à l’AF repliée à Lyon, tout en rendant quelques services aux royalistes passés à la Résistance. Le voici donc « inépurable », ce qui lui permettra de garder son franc-parler sans en devenir suspect pour autant.

Son premier enracinement depuis l’enfance, il va le trouver à Montparnasse, dont il devient, au lendemain de la guerre, une des figures pittoresques. Il cultive un personnage rabelaisien, boit beaucoup, séduit les demoiselles, s’entoure d’amis bien choisis pour mener la vie au grand galop comme dans un roman d’Alexandre Dumas. Un jour, un critique, ignorant que le mot va faire fortune, nommera ces mousquetaires des hussards…

Kléber Haedens appartient à cette espèce de faux paresseux qui travaillent clandestinement. Il va tout simplement devenir un des meilleurs journalistes de la « grande presse » de cette époque et un critique littéraire d’autant plus redouté qu’il n’a qu’un seul guide : le plaisir de lire, le goût pour les intrigues, les personnages, les atmosphères, les mille événements et réflexions qui font d’abord d’un roman une histoire et non une expérience de laboratoire.

Il applique à lui-même les impératifs qu’il énonce. Il écrit peu de livres, mais des bons.

En 1947, Salut au Kentucky apparaît comme une sorte de manuel de la désinvolture joyeuse.

Cette aventure, qui se déroule aux entours de la guerre de 1870, est superbement écrite. Les connaisseurs pourront y trouver quelque nostalgie des Pléiades de Gobineau.

Marié en 1951, il décide brusquement, quelques mois plus tard, de quitter Paris et de s’installer avec sa femme Caroline dans une petite ferme du Lauragais qui se nomme La Bourdette et va devenir un haut-lieu de l’amour, de l’amitié et de la gastronomie. Son roman Adieu à la rose, marque la rupture avec les plaisirs tumultueux de la capitale.

Voici que naît une sorte de gentleman-farmer qui entasse les bouquins comme d’autres élèvent des moutons. Quelques escapades outre-Manche lui permettent d’applaudir un XV de France qui inscrit l’Aquitaine parmi les Cinq Nations, ce qui eut fait bien plaisir au Prince Noir.

On va visiter Haedens comme un monument provincial qui tient du menhir et de la coupole. La liste des pèlerins est une sorte de bottin de ce que Pol Vandromme nommera si justement « la Droite buissonnière ». Autour du grand sachem Morand et de son coadjuteur Chardonne, voici les petits maîtres de cavalerie qui tirent la barbe aux Mandarins des Temps modernes : Déon, Nimier, Blondin, Dormann, d’Ormesson et quelques autres qui n’aiment pas le nouveau roman ni les philosophes de l’absurde.

Les années passent. Caroline meurt, Kléber commence un livre dont il sait que ce sera le dernier. Adios est autant un testament qu’un roman. Il meurt le 13 août 1976. Depuis quelque temps, ses yeux bleus étaient devenus gris.

Principales œuvres

L’école des parents, roman (Buchet-Chastel, 1933 ; Corréa, 1937). Magnolia-Jules, roman (Buchet-Chastel, 1938). Gérard de Nerval, essai (Grasset, 1939). Une jeune serpente, roman (Grasset, 1940). Paradoxe sur le roman, essai (Sagittaire, 1941 ; Grasset, 1942). Poésie française, anthologie (1942). Une histoire de la littérature française, essai 0ulliard, 1943 ; Gallimard, 1953). Adieu au Kentucky, roman (Grasset, 1947 ; Laffont ; Gallimard, 1970). Adieu à la rose, roman (Grasset, 1955). L’air du pays, chroniques (Albin Michel, 1963). La France que j’aime, essai (Sun, 1964). L’été finit sous les tilleuls, roman (Grasset, 1966). Adios, roman (Grasset, 1974).

À consulter

Étienne de Montety : Salut à Kléber Haedens (Grasset, 1996)

Jeune Nation TV

Jeune Nation TV